Transformatives Handeln und Lernen

Wir stehen weltweit, in der EU und in der Schweiz vor grossen Herausforderungen – Klimawandel, Migration, Populismus, Künstliche Intelligenz, Überforderung, etc.. «Wissen» allein reicht in der heutigen Zeit nicht aus, schon recht nicht, wenn Wissenschaft und ihre Erkenntnisse von immer mehr Menschen in Frage gestellt oder einfach negiert werden.

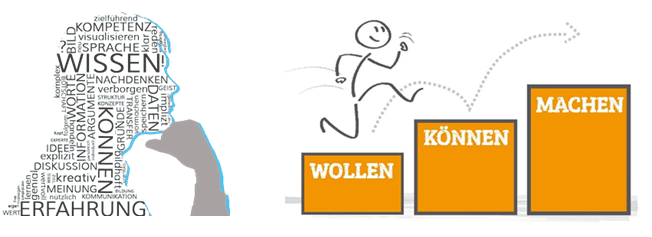

Entscheidend für die notwendige sozial-ökologische Transformation von Gesellschaft und Wirtschaft ist die Motivation der Menschen, d.h. das «Wollen», dann die Befähigung, d.h. das «Können» und letztendlich die Umsetzung, d.h. das «Machen». Wie kann das in Transformations-Prozessen und in der Bildung erreicht werden?

In dem Beitrag von Marie Heitfeld und Alexander Reif, «Transformation gestalten lernen - Mit Bildung und transformativem Engagement gesellschaftliche Strukturen verändern», GermanWatch, 2020 - wird dazu am Anfang ausgeführt:

Was passiert mit uns, wenn wir uns engagieren?

«In dem Moment, in dem eine Sache unser Engagement weckt, [fokussiert] sich nicht nur unser Denken auf diese Sache, sondern unser ganzes Sein [wird] von dieser Sache ergriffen. In diesen Momenten des Ergriffenseins sind alle unsere Sinne vom Engagement quasi okkupiert. Das Engagement kann dabei jeden, egal ob jung oder alt, reich oder arm, ergreifen. […]

[Das Engagement zeigt], dass es neben dem Trott des Alltags auch eine andere Form des Lebens gibt, welche unser Denken und Tun voll erfasst. Erst diese Momente entfalten das Ganze Potenzial des Menschen und lassen ihn ahnen, was möglich ist.“ Philosoph Gabriel Marcel (1889-1973), Zitat entnommen aus Gratzl, Roth und Schulmeister (2018).

Haben Sie Ihr Engagement für eine sozial-ökologische Transformation schon einmal mit ähnlicher Wirkung auf sich erlebt? Wie haben Sie sich engagiert oder wo würden Sie sich gerne engagieren? Was ist Ihre Motivation dahinter? Hat Ihr Engagement Sie in der Annahme bestärkt, dass Sie selbst etwas zur Lösung aktueller globaler Nachhaltigkeitskrisen beitragen können? Haben Sie sich die Fähigkeiten, die Sie für Ihr Engagement gebraucht haben, selbst angeeignet oder haben Sie Unterstützung erfahren? Welche Kenntnisse oder Fähigkeiten waren dafür am wichtigsten oder wären am wichtigsten gewesen?

In diesem lesenswerten Beitrag werden die Möglichkeiten des «Transformativen Lernen» betrachtet sowie Wege und Modelle, wie Transformation gelingen kann. Er zeigt dabei zivilgesellschaftliche Einflussmöglichkeiten mit den bestehenden Teilsystemen, ihren «Codes» und unterschiedlichen Zeithorizonten (z.B. Politik mit den Wahlperioden), das Drei-Ebenen-Modell des Wandels (Smart CSO Lab), Berkana’s Theory of Change (Two-Loop-Model) sowie Die Theorie U: von der Zukunft her handeln (Otto Scharmer) auf und beschreibt sie.

Download Beitrag Transformation gestalten lernen-1

Transformatives Lernen ist ein Konzept aus der Erwachsenenbildung und Pädagogik, das sich auf tiefgreifende Lernprozesse bezieht, bei denen sich die Denk- und Handlungsweisen von Lernenden grundlegend verändern. Es geht nicht nur um das Aneignen von Fakten oder Fähigkeiten, sondern um eine Veränderung der Perspektive, des Selbstverständnisses und des Weltbildes.

Definition: Der US-amerikanische Soziologe Jack Mezirow, der das Konzept in den 1970er Jahren prägte, versteht darunter: «Ein Prozess, durch den wir die Annahmen und Erwartungen hinter unseren Überzeugungen, Einstellungen, Werten und Gefühlen hinterfragen – und auf Basis neuer Erfahrungen transformieren.»

Beobachtung: Lernen ist dann besonders wirkungsvoll, wenn nicht nur neue Inhalte vermittelt werden, sondern bestehende Überzeugungen und Perspektiven in Frage gestellt werden.

Merkmale des transformativen Lernens:

- Kritische Selbstreflexion: Lernende hinterfragen ihre bisherigen Überzeugungen, z. B. durch irritierende Erfahrungen oder Krisen.

- Perspektivwechsel: Die eigene Sichtweise wird erweitert oder grundlegend verändert.

- Dialog und Austausch: Lernprozesse werden oft durch soziale Interaktion unterstützt.

- Erfahrung als Auslöser: Oft wird transformierendes Lernen durch sogenannte „disorienting dilemmas“ (desorientierende Dilemmata) angestossen – z. B. unerwartete Erfahrungen, die nicht ins bisherige Weltbild passen (Irritation).

Beispiel: Eine Person, die ihr Leben lang dachte, Armut sei vor allem das Ergebnis von Faulheit, macht im Ausland Freiwilligendienst und erkennt durch direkte Erfahrungen, dass strukturelle Ungleichheiten eine viel größere Rolle spielen. Diese neue Erkenntnis führt zu einem tiefergehenden Wandel der Werte und Einstellungen – ein transformativer Lernprozess.

Abgrenzung zu anderen Lernformen:

| Lernform | Fokus |

| Informelles Lernen | Lernen im Alltag, nebenbei |

| Kognitives Lernen | Fakten- und Wissensaneignung |

| Instrumentelles Lernen | Fertigkeiten zur Problemlösung |

| Transformatives Lernen | Veränderung von Denkstrukturen, Identität |

Zur Ergänzung: Die Inner Development Goals (IDGs) wurden entwickelt, um die persönlichen und inneren Fähigkeiten zu fördern, die notwendig sind, um die globalen Herausforderungen unserer Zeit – insbesondere die Umsetzung der 17 UN-Nachhaltigkeitsziele (SDGs) – zu bewältigen.

Die IDGs zeigen auf, welche inneren Fähigkeiten, Haltungen und Qualitäten Menschen entwickeln müssen, um nachhaltig, kooperativ und lösungsorientiert zu handeln – in Politik, Wirtschaft, Bildung und Gesellschaft. Erkenntnis: Die Umsetzung der SDGs scheitert oft nicht an Wissen oder Technologie, sondern an menschlichen Faktoren wie Egoismus, Kurzsichtigkeit, Angst, mangelnder Kooperation oder fehlender Empathie. Falls Sie mehr über die IDGs in Erfahrung bringen wollen, können Sie das Modul 15 auf dem BNE-Portal www.bildung-fuer-morgen.ch nutzen (Link).